COPING STRATEGIES DAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL: MENGEMBANGKAN PENDEKATAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM MENGKAJI DAN MENANGANI KEMISKINAN

Disampaikan pada Seminar “Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Merancang-Kembangkan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Bernuansa Pekerjaan Sosial” Selasa 17 Desember 2002 di Institut Pertanian Bogor

| OLEH: EDI SUHARTO, PhD |

PENGANTAR

Sejak kelahirannya sekian abad lalu, pekerjaan sosial (social work) telah terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Perkembangan pekerjaan sosial berikutnya, khususnya dari kegiatan karitatif menjadi sebuah profesi, juga tidak dapat dilepaskan dari penanganan kemisikinan. Penerapan the Elizabeth Poor Law di Inggris sebagai strategi menghadapi kemiskinan akibat the Great Depression tercatat sebagai salah satu momentum penting dalam sejarah perkembangan profesi pekerjaan sosial.

Mengacu pada pendapat Hardiman dan Midgley (1982) dan Jones (1990), di Dunia Ketiga pekerjaan sosial seharusnya lebih memfokuskan pada pembangunan sosial. Penanganan masalah-masalah sosial yang bersifat makro, terutama masalah kemiskinan, sejatinya mendapat perhatian yang besar karena seringkali merupakan masalah dominan yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang. Namun demikian, dalam program anti kemiskinan para pekerja sosial masih belum mampu menunjukkan strategi, yardstick dan indikator keberhasilan yang accountable sesuai dengan orientasi dan konsepsi pekerjaan sosial.

Salah satu penyebab dari kondisi ini adalah para teoritisi dan praktisi pekerjaan sosial belum mampu mensinergikan kemampuan profesionalnya dalam mengembangkan program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang khas, genuine, dan sejalan dengan konsepsi keberfungsian sosial (social functioning). Hingga saat ini konsep keberfungsian sosial masih belum dikembangkan lebih jauh untuk menganalisis masalah kemiskinan. Konsepsi yang berkembang selama ini cenderung masih bermatra individual berdasarkan pendekatan casework yang masih sangat “west-oriented”. Keberfungsian sosial merupakan “harta terpendam” pekerjaan sosial. Namun, terdapat kecenderungan dimana para pekerja sosial lebih confident jika memakai konsep-konsep “milik” profesi lain.

Makalah ini akan mengkaji konsep coping strategies (strategi penanganan masalah) keluarga miskin sebagai upaya untuk memperkaya khazanah keberfungsian sosial. Istilah lain yang memiliki kesamaan makna dengan coping strategies adalah coping behaviour, coping mechanisms, survival strategies, household strategies, dan livelihood diversification (Suharto, 2002a).

Kajian mengenai coping strategies dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang tekait dengan situasi kemiskinannya. Selaras dengan adagium pekerjaan sosial, yakni ‘to help people to help themselves’, teori coping strategies memandang orang miskin bukan sebagai objek pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan, melainkan orang yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi seputar kemiskinannya.

PEKERJAAN SOSIAL DAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL

Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan peranannya. Dengan kata lain, nilai, pengetahuan dan keterampilan profesional yang digunakan pekerjaan sosial pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keberfungsian sosial (social functioning) klien yang dibantunya (Siporin, 1975; Zastrow, 1982; 1985; Morales dan Sheafor 1989; Skidmore, Thackeray dan Farley, 1991; Suharto, 1997). Sebagaimana dinyatakan Skidmore, Thackeray dan Farley (1991:19): ‘Social functioning to be a central purpose of social work and intervention was seen as the enhancement of social functioning.’ Keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial. Ia merupakan pembeda antara profesi pekerjaaan sosial dengan profesi lainnya. Morales dan Sheafor (1989:18) menyatakan:

Social functioning is a helpful concept because it takes into consideration both the environment characteristics of the person and the forces from the environment. It suggests that a person brings to the situation a set of behaviors, needs, and beliefs that are the result of his or her unique experiences from birth. Yet it also recognizes that whatever is brought to the situation must be related to the world as that person confronts it. It is in the transactions between the person and the parts of that person’s world that the quality of life can be enhanced or damaged. Herein lies the uniqueness of social work (garis tebal tambahan penulis).

Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan memenuhi kebutuhannya (Siporin, 1975:17). Pendapat ini sejalan dengan Baker, Dubois dan Miley (1992:14) yang juga menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan pemenuhan tanggungjawab seseorang terhadap masyarakat secara umum, terhadap lingkungan terdekat dan terhadap dirinya sendiri. Tanggungjawab tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan dasar dirinya, pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, dan pemberian kontribusi positif terhadap masyarakat.

Konsep keberfungsian sosial pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (capabilities) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa klien adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya; bahwa klien memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan; bahwa klien memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

PENDEKATAN DAN PENGUKURAN KEMISKINAN

Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi (the modernisation paradigm) yang kajiannya didasari oleh teori-teori pertumbuhan ekonomi, human capital, dan the production-centred model yang berporos pada pendekatan ekonomi neo-klasik ortodox (orthodox neoclassical economics) (Elson, 1997; Suharto, 2001; 2002a;2002b). Sejak ahli ekonomi “menemukan” pendapatan nasional (GNP) sebagai indikator dalam mengukur tingkat kemakmuran negara pada tahun 1950-an, hingga kini hampir semua ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemajuan suatu negara.

Pengukuran kemiskinan yang berpijak pada perspektif “kemiskinan pendapatan” (income poverty) – yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” – juga merupakan bukti dari masih kuatnya dominasi model ekonomi neo-klasik di atas.

Meskipun GNP dapat dijadikan ukuran untuk menelaah performa pembangunan suatu negara, banyak ahli menunjukkan beberapa kelemahan dari indikator ini. Haq (1995:46), misalnya, menyatakan:

GNP reflects market prices in monetary terms. Those prices quietly register the prevailing economic and purchasing power in the system – but they are silent about the distribution, character or quality of economic growth. GNP also leaves out all activities that are not monetised – household work, subsistence agriculture, unpaid services. And what is more serious, GNP is one-dimensional: it fails to capture the cultural, social, political and many other choices that people make.

Seperti halnya GNP, pendekatan income poverty juga memiliki beberapa kekurangan. Seperti dinyatakan oleh Satterthwaite (1997:13-14) sedikitnya ada tiga kelemahan penggunaan pendapatan sebagai indikator kemiskinan:

| 1. | The concept of poverty based only on income fails to pay sufficient attention to the social and health dimensions of poverty as well as to other forms of deprivation associated with poverty. |

| 2. | The use of income as the only measure of poverty minimises the involvement of the poor in determining what should be done to reduce poverty. |

| 3. | The equation of poverty with income level obscures the underlying causes of poverty. It misses the extent to which households face other forms of deprivation due to the strategies they adopt to keep their incomes above the poverty line. |

Karena indikator GNP dan pendapatan memiliki kelemahan dalam memotret kondisi kemajuan dan kemiskinan suatu entitas sosial, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan berbagai pendekatan alternatif. Dintaranya adalah kombinasi garis kemiskinan dan distribusi pendapatan yang dikembangkan Sen (1973); Social Accounting Matrix (SAM) oleh Pyatt dan Round (1977); Physical Quality of Life Index (PQLI) yang dikembangkan Morris (1977) (lihat Suharto, 1998).

Pada tahun 1990-an, salah satu lembaga dunia, yakni UNDP, memperkenalkan pendekatan “pembangunan manusia” (human development) dalam mengukur kemajuan dan kemiskinan, seperti Human Development Index (HDI) dan Human Poverty Index (HPI). Pendekatan yang digunakan UNDP relatif lebih komprehensif dan mencakup faktor ekonomi, sosial dan budaya si miskin. Sebagaimana dikaji oleh Suharto (2002a:61-62), pendekatan yang digunakan UNDP berporos pada ide-ide heterodox dari paradigma popular development yang memadukan model kebutuhan dasar (basic needs model) yang dikembangkan oleh Paul Streeten dan konsep kapabilitas (capability) yang dikembangkan oleh Pemenang Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.

Namun demikian, bila dicermati, baik pendekatan modernisasi yang dipelopori oleh para pendahulunya, maupun pendekatan popular development yang digunakan UNDP belakangan ini, keduanya masih melihat kemiskinan sebagai individual poverty dan bukan structural and social poverty. Sistem pengukuran serta indikator yang digunakannya terpusat untuk meneliti “kondisi” atau “keadaan” kemiskinan berdasarkan variabel-variabel sosial-ekonomi yang dominan. Kedua perspektif tersebut masih belum menjangkau variabel-variabel yang menunjukkan dinamika kemiskinan. Metodanya masih berfokus pada “outcomes” dan kurang memperhatikan aspek aktor atau pelaku kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya. Suharto (2002a) menunjukkan bahwa:

In its standardised conception of poverty, for example, the poor are seen almost as passive victims and subjects of investigation rather than as human beings who have something to contribute to both the identification of their condition and its improvement (Suharto, 2002a:68).

Kini, setelah pendekatan-pendekatan di atas dianggap belum memenuhi harapan dalam mengkaji dan menangani kemiskinan, perspektif kemiskinan yang bersifat multidimensional dan dinamis muncul sebagai satu isu sentral dalam prioritas pembangunan. Munculnya isu ini tidak saja telah melahirkan perubahan pada fokus pengkajian kemiskinan, terutama yang menyangkut kerangka konseptual dan metodologi pengukuran kemiskinan, melainkan pula telah melahirkan tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk merekonsktruksi keefektifan program-program pengentasan kemiskinan.

Kesadaran akan pentingnya penanganan kemiskinan lokal yang berkelanjutan yang menekankan pada penguatan solusi-solusi yang ditemukan oleh orang yang bersangkutan semakin mengemuka. Pendekatan ini lebih memfokuskan pada pengidentifikasian “apa yang dimiliki oleh orang miskin” ketimbang “apa yang tidak dimiliki orang miskin” yang menjadi sasaran pengkajian.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa orang miskin adalah manajer seperangkat asset yang ada diseputar diri dan lingkungannya. Sebagaimana ditunjukkan oleh studi Suharto (2002a:69):

There is a growing body of literature documenting that people who live in conditions which put their principal source of livelihood at recurrent threat will adopt strategic adaptation to minimise risk. The ways in which people plan strategically such coping behaviour critically determine their chances of survival as well as future economic well-being.

Keadaan di atas terutama terjadi pada orang miskin yang hidup di negara yang tidak menerapkan sistem negara kesejahteraan (welfare state) yang dapat melindungi dan menjamin kehidupan dasar warganya terhadap kondisi-kondisi yang memburuk yang tidak mampu ditangani oleh dirinya sendiri. Kelangsungan hidup individu dalam situasi ini seringkali tergantung pada keluarga yang secara bersama-sama dengan jaringan sosial membantu para anggotanya dengan pemberian bantuan keuangan, tempat tinggal dan bantuan-bantuan mendesak lainnya.

COPING STRATEGIES: KONSEPSI DAN DIMENSI

Secara umum coping strategies dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya. Dalam konteks keluarga miskin, menurut Moser (1998), strategi penanganan masalah ini pada dasarnya merupakan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola atau memenej berbagai asset yang dimilikinya. Moser mengistilahkannya dengan nama “asset portfolio management”. Berdasarkan konsepsi ini, Moser (1998:4-16) membuat kerangka analisis yang disebut “The Asset Vulnerability Framework”. Kerangka ini meliputi berbagai pengelolaan asset seperti:

| 1. | Asset tenaga kerja (labour assets), misalnya meningkatkan keterlibatan wanita dan anak-anak dalam keluarga untuk bekerja membantu ekonomi rumah tangga. |

| 2. | Asset modal manusia (human capital assets), misalnya memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan kapasitas orang untuk bekerja atau keterampilan dan pendidikan yang menentukan kembalian atau hasil kerja (return) terhadap tenaga yang dikeluarkannya. |

| 3. | Asset produktif (productive assets), misalnya menggunakan rumah, sawah, ternak, tanaman untuk keperluan hidupnya. |

| 4. | Asset relasi rumah tangga atau keluarga (household relation assets), misalnya memanfaatkan jaringan dan dukungan dari sistem keluarga besar, kelompok etnis, migrasi tenaga kerja dan mekanisme “uang kiriman” (remittances). |

| 5. | Asset modal sosial (social capital assets), misalnya memanfaatkan lembaga-lembaga sosial lokal, arisan, dan pemberi kredit informal dalam proses dan sistem perekonomian keluarga. |

Keluarga dan Mata Pencaharian

Sebagian besar penelitian mengenai coping strategies menggunakan keluarga atau rumahtangga sebagai unit analisis. Meskpun istilah keluarga dan rumahtangga sering dipertukarkan, keduanya memiliki sedikit perbedaan. Keluarga menunjuk pada hubungan normatif antara orang-orang yang memiliki ikatan biologis. Sedangkan rumahtangga menunjuk pada sekumpulan orang yang hidup satu atap namun tidak selalu memiliki hubungan darah. Baik anggota keluarga maupun rumahtangga umumnya memiliki kesepakatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya secara bersama-sama.

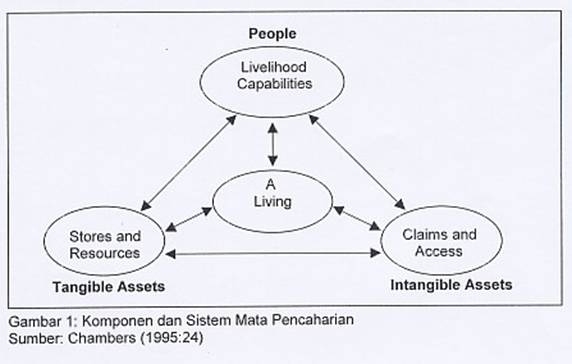

Konsep mata pencaharian (livelihood) sangat penting dalam memahami coping strategis karena merupakan bagian dari atau bahkan kadang-kadang dianggap sama dengan strategi mata pencaharian (livelihood strategies). Suatu mata pencaharian meliputi pendapatan (baik yang bersifat tunai maupun barang), lembaga-lembaga sosial, relasi jender, hak-hak kepemilikan yang diperlukan guna mendukung dan menjamin kehidupan (Ellis, 1998). Chambers dan Conway (1992) menjelaskan berbagai komponen dan interaksi antara berbagai aspek mata pencaharian yang menunjang kehidupan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1, suatu kehidupan ditunjang oleh interaksi antara orang, asset nyata dan asset tidak nyata. Orang menunjuk pada kemampuan mencari nafkah (livelihood capabilities), asset nyata menunjuk pada simpanan (makanan, emas, tabungan) dan sumber-sumber (tanah, air, sawah, tanaman, binatang ternak), sedangkan aset tidak nyata menunjuk pada klaim dan akses yang merupakan kesempatan-kesempatan untuk menggunakan sumber, simpanan, pelayanan, informasi, barang-barang, teknologi, pekerjaan, makanan dan pendapatan (Chamber, 1995).

Konteks Pedesaan dan Perkotaan

Pada mulanya, konsep coping strategies sering dipergunakan untuk menunjukkan strategi bertahan hidup (survival strategies) keluarga di pedesaan negara-negara berkembang dalam menghadapi kondisi kritis, seperti bencana alam, kekeringan, gagal panen dst. Belakang ini, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsep ini ternyata dipraktekkan juga oleh keluarga di wilayah perkotaan dan tidak hanya di negara berkembang, melainkan pula di negara-negara maju.

Di daerah pedesaan, coping strategies keluarga miskin sangat terkait dengan sumberdaya alam dan sistem pertanian. Beberapa bentuknya antara lain meliputi:

| · | Akumulasi asset pada masa panen untuk digunakan pada masa paceklik. |

| · | Sistem gotong royong diantara anggota keluarga dan anggota masyarakat dalam mengelola makanan dan sumberdaya alam pada masa krisis |

| · | Migrasi ke kota untuk mencari pekerjaan |

| · | Penggantian jenis tanaman dan cara bercocok tanam |

| · | Pengumpulan tanaman-tanaman liar untuk makanan |

| · | Penghematan konsumsi makanan |

| · | Peminjaman kredit dari anggota keluarga, pedagang atau lintah darat |

| · | Penjualan simpanan benda-benda berharga (emas, perabotan rumah tangga) |

| · | Penjualan asset produktif (tanah, binatang ternak) |

| · | Penerapan ekonomi subsisten |

| · | Produksi dan perdagangan skala kecil (buka warung) |

| · | Pemanfaatan bantuan pemerintah di masa krisis (program JPS) |

| · | Di wilayah perkotaan, keluarga miskin cenderung menghadapi masalah yang lebih berat dan kompleks. Di perkotaan, sumber daya alam umumnya tidak dapat digunakan secara bebas, sistem kekerabatan lebih lemah, kondisi lingkungan juga lebih berat dan kerap berbahaya (polusi, kejahatan). Dalam garis besar, beberapa bentuk coping strategies keluarga miskin dapat dikelompokkan menjadi tiga: |

| · | Peningkatan asset: melibatkan lebih banyak anggota keluarga untuk bekerja, memulai usaha kecil-kecilan, memulung barang-barang bekas, menyewakan kamar, menggadaikan barang, meminjam uang di bank atau lintah darat. | |

| · | Pengontrolan konsumsi dan pengeluaran: mengurangi jenis dan pola makan, membeli barang-barang murah, mengurangi pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, mengurangi kunjungan ke desa, memperbaiki rumah atau alat-alat rumah tangga sendiri. | |

| · | Pengubahan komposisi keluarga: migrasi ke desa atau ke kota lain, meningkatkan jumlah anggota rumah tangga untuk memaksimalkan pendapatan, menitipkan anak ke kerabat atau keluarga lain baik secara temporer maupun permanen. |

PENUTUP

Untuk melengkapi keterbatasan-keterbatasan yang ada pada pendekatan-pendekatan sebelumnya, makalah ini berargumen bahwa pengukuran-pengukuran standar yang didasari perspektif modernisasi dan popular development perlu dilengkapi dengan konsep coping strategies. Pendekatan tambahan ini membantu memperjelas analisis mengenai bagaimana struktur-struktur rumah tangga, keluarga, kekerabatan, jaringan sosial, mempengaruhi standar kehidupan dan praktek-praktek orang miskin dalam mengantisipasi dan menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya.

Isu ini menjadi sangat penting dalam konteks perubahan-perubahan struktural di Indonesia dengan mana proses industrialisasi dan urbanisasi telah melahirkan paradoks pembangunan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan sosial, modernisasi dan keterbelakangan, liberalisasi ekonomi dan ketidakberdayaan (powerlessness) kelompok lemah. Selain itu, kondisi sosioekonomi politik Indonesia yang masih belum pulih dari dampak krisis multidimensional telah dan masih menimbulkan tekanan-tekanan dan kesulitan-kesulitan terutama terhadap kelompok miskin dalam masyarakat.

Penelaahan kemiskinan berdasarkan teori coping strategies lebih menekankan pada “apa yang dimiliki si miskin”, ketimbang pada “apa yang tidak dimiliki si miskin”. Beberapa masukan yang dapat dikembangkan dari kajian mengenai coping strategies ini antara lain:

| · | Kemiskinan sebaiknya tidak dilihat hanya dari karakteristik si miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. |

| · | Konsepsi mengenai mata pencaharian (livelihood) dipandang lebih lengkap daripada konsepsi mengenai pendapatan (income) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan |

| · | Indikator untuk mengukur keberfungsian sosial dapat berupa indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumahtangga. |

| · | Pengukuran keberfungsian sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa key indicators yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (livelihood capabilities), memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment), mengelola asset (asset management), menjangkau sumber-sumber (access to resources), berpartisipasi dalam lembaga sosial dan kegiatan kemasyarakatan (access to social capital). |

|

DAFTAR PUSTAKA

Chamber, Robert (1995), Poverty and Livelihood: Whose Reality Counts, Discussion Paper 347, Brighton: Institute of Development Studies Chambers, Robert and Gordon Conway (1992), Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century, Discussion Paper 296, Brighton: Institute of Development Studies Ellis, Frank (1998), “Household Strategies and Rural Livelihood Diversification”, The Journal of Development Studies, Vol.35, No.1, pp.1-38 Elson, Dine (1997), “Economic Paradigms Old and New: The Case of Human Development”, in Culpeper, Roy, Albert Berry and Frances Stewart (eds.), Global Development Fifty Years after Bretton Woods: Essays in Honour of Gerald K. Helleiner, London: MacMillan Press Haq, Mahbub Ul (1995), Reflections on Human Development, New York: Oxford University Press Hardiman, Margaret dan James Midgley (1982), The Social Dimensions of Development: Social Policy and Planning in the Third World, Chichester: John Wiley and Sons Jones, Howard (1990), Social Welfare in Third World Development, London: Machillan Morales, Armando dan Bradford W. Sheafor (1989) Social Work: A profession of Many Faces, Massachusset: Allyn and Bacon. Moser, Caroline O.N. (1998), “The Asset Vulnerability Framework: Reassessing Urban Poverty Reduction”, World Development, Vol.26, No.1, pp.1-19 Satterthwaite, David (1997), “Urban Poverty: Reconsidering its Scale and Nature”, IDS Bulletin, Vol.28, No.2, pp.9-23 Siporin, Max (1975), Introduction to Social Work Practice, New York: MacMillan. Skidmore, Rex A., Milton G. Thackeray dan William O. Farley (1991), Introduction to Social Work, New Jersey: Prentice-Hall Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS). Suharto, Edi (1998), Human Development Strategy: The Quest for Paradigmatic and Pragmatic Intervention for the Urban Informal Sector, working paper no.98/2, Palmerston North: Massey University -------- (2001), How Informal Enterprises Cope with the Economic Crisis? The Case of Pedagang Kakilima in Bandung, Indonesia, makalah yang disajikan pada New Zealand Asian Studies Society 14th International Conference, Canterbury University, Christchurch 28 November-1 December 2001. -------- (2002a), Profiles and Dynamics of the Urban Informal Sector: A Study of Pedagang Kakilima in Bandung, PhD thesis, Palmerston North: Massey University -------- (2002a), Human Development and The Urban Informal Sector in Bandung: The Poverty Issue, International Journal, New Zealand Journal of Asian Studies, December special edition Zastrow, Charles (1982), Introduction to Social Welfare Institutions: Social Problems, Services and Current Issues, Illinois: The Dorsey Press -------- (1985), The Practice of Social Work, Illinois: The Dorsey Press

|